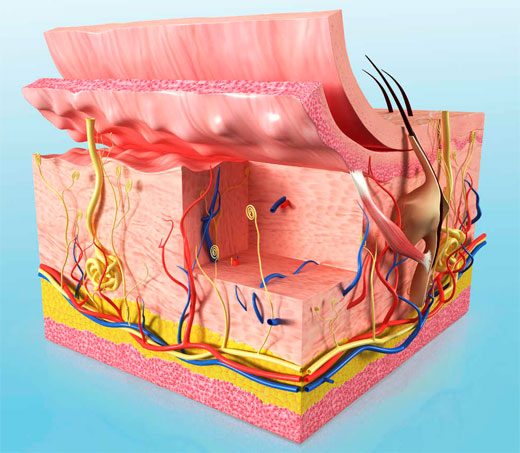

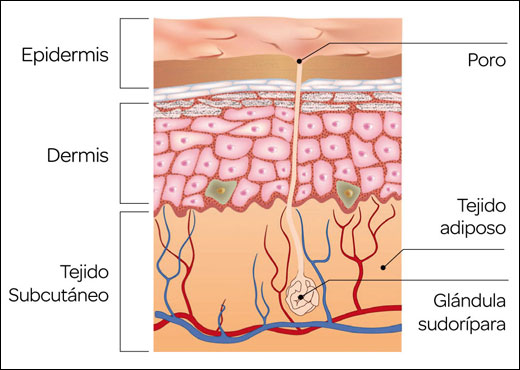

El envejecimiento es acompañado por cambios en cada capa de la piel, afectando tanto a las formas como a las sustancias que contienen cada una de ellas. Los signos se manifiestan en la superficie de las tres: epidérmicas, dérmicas y subdérmicas.

Los signos se manifiestan en la superficie de las tres capas de la piel: epidérmicas, dérmicas y subdérmicas.

Una renovación celular más lenta y una disminución de la producción de lípidos en la superficie de la piel representan una mayor probabilidad de aspereza y sequedad.

A medida que esta capa concreta de la piel envejece, se vuelve más sensible a la luz UV.

La piel es menos eficiente para autocurarse, y una reducción de la función inmunitaria puede dar lugar a un aumento de las infecciones en la piel, conjuntamente con una cicatrización más lenta de las heridas.

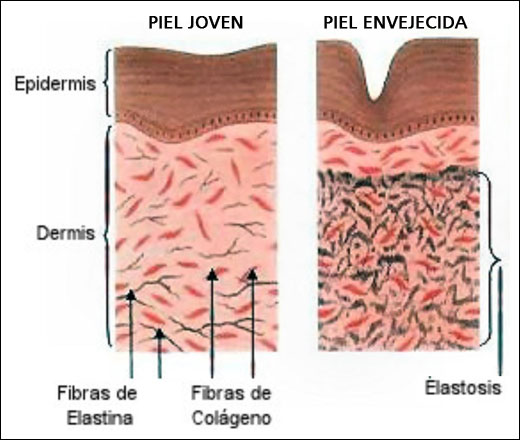

Capas dérmicas

Capas dérmicas

A partir de los 25 años de edad se observa una reducción anual del 1% del colágeno, uno de los «ladrillos de construcción» de la piel.

Junto a una declinación de la elastina, dando lugar a una desorganización del tejido cutáneo.

La estructura de la piel se deteriora y es más probable la aparición de arrugas.

La reducción de la elasticidad hace que la piel sea más propensa a lesionarse y a que se rompan vasos capilares.

La reducción de la circulación sanguínea equivale a un suministro menos eficiente de nutrientes y oxígeno a la superficie.

Esto conduce a una disminución del brillo rosado del que disfruta la piel joven.

Capas subdérmicas

Capas subdérmicas

En las capas más profundas, los cambios más notables residen en el tamaño y el número de las células que almacenan lípidos en la capa adiposa.

Esta disminución ejerce un impacto sobre la pérdida de volumen y puede dar lugar a su vez a la formación de arrugas profundas, mejillas huecas y un deterioro de la curación de heridas.